On a souvent une vision réductrice de l’art du photographe français Robert Doisneau (1912-1994). La postérité n’a retenu de lui que sa tendresse pour les scènes populaires et anecdotiques, ces images d’Épinal un peu trop sucrées qui semblent figer Paris dans un éternel sourire de carte postale : une ville d’ouvriers rieurs malgré la misère, d’écoliers espiègles prêts à faire les 400 coups et de jeunes amants s’embrassant sous la pluie.

Malgré leur qualité graphique exceptionnelle, leurs cadrages audacieux et leurs lumières enchanteresses, ces photographies trop ciblées donnent parfois l’impression de feuilleter un vieux manuel de morale illustré, dont l’humanisme semble imprégné de naphtaline et de bonbons à la violette. On y mythifie un Hexagone de l’après-guerre, momifié dans sa propre sentimentalité et expurgé de la violence urbaine et des luttes sociales qui culmineront en mai 1968. Comme si Doisneau n’avait été que le porte-parole d’une France rassurante, flatteuse pour la nostalgie, réduite à un décor où tout semble joué d’avance. Dans l’opinion publique, il est devenu le photographe de la connivence facile, de la complaisance souriante, et son célèbre Baiser de l’Hôtel de Ville le symbole d’un crime de ‘lèse-imposture’.

Pourtant, un autre Doisneau existe, plus passionnant, engagé et avant-gardiste. La remarquable exposition que lui consacre le Musée de la Boverie, rassemblant 400 photos sur les 450 000 prises par l’artiste, déconstruit les clichés et révèle combien cet artiste a exploré des genres multiples avec un regard bien moins complaisant et enjoliveur qu’on ne le croit. On y découvre d’abord un portraitiste d’exception, capable d’unir l’art, l’environnement et la personnalité de ses modèles, écrivains ou plasticiens, atteignant parfois de véritables états de grâce avec Ponge, Sagan, Tinguely, Arp, Léger, Colette, Giacometti ou Picasso. On y voit aussi un Doisneau impliqué dans le monde de la publicité au sein de Rapho, première agence de presse photographique fondée en 1933, qu’il rejoint en 1946 sous la direction de Raymond Grosset. Sa créativité y demeure vive, son humour y transparaît souvent, offrant un contrepoint ironique à des commandes plus alimentaires qu’inspirantes.

Il y a encore le Doisneau avant-gardiste, expérimentant en laboratoire, grâce à des appareils tels que le Speed Graphic (1964), le phénomène des distorsions de ses sujets et de ses prises de vue, donnant naissance à de surprenantes déformations visuelles, comme celles de la tour Eiffel, en 1965. Il réalise aussi des montages en relief, d’une modernité saisissante, tels que La maison des locataires ou du Pont des Arts à la mairie de Pantin (1972), qui pourraient prétendre au statut d’installation à part entière.

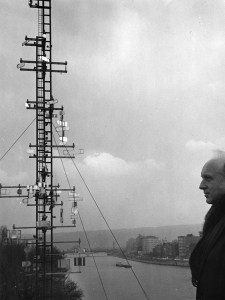

On retrouve également le photographe de mode pour le magazine Vogue (de 1949 à 1963), captant l’élite et les élégantes sans toujours y trouver un terrain d’expression pleinement stimulant. Son activité de photo-reporter retient elle-aussi l’attention : ses séries photographiques en Belgique, à Bruges, à l’Exposition universelle de 1958, ou encore à Liège, où il immortalise Nicolas Schöffer et sa tour cybernétique, témoignent d’un regard curieux, attentif aux signes de la modernité.

Enfin, il y a le Doisneau des petites gens : banlieusards, marginaux, prostituées parisiennes, piliers de comptoir, mineurs de Lens, internés de la prison-hospice de Nanterre, sidérurgistes de la vallée de la Fensch — tous saisis sans fard. Ces univers sans mise en scène révèlent son humanité à chaque instant : une empathie en phase avec la vie réelle et les laissés-pour-compte, sans jamais sacrifier la rigueur formelle. L’exposition rappelle combien sa fibre sociale, son engagement communiste et sa solidarité trouvent racine dans ses années passées aux usines Renault (1934-1939), durant lesquelles il observe le Front populaire. Cet engagement explique l’importance qu’il accorda toujours à la presse de gauche, prioritaire sur toute autre activité. Des images longtemps méconnues qui s’avèrent pourtant essentielles à la compréhension de son œuvre.

Au-delà des sujets, le style singulier de Doisneau est immédiatement reconnaissable. Ses cadrages privilégient souvent une distance moyenne, ni trop proche, ni trop lointaine. Ce refus du gros plan absolu comme de la plongée spectaculaire traduit une forme de retenue, une volonté de ne pas imposer l’émotion. Le spectateur reste libre de circuler dans la scène, comme dans une rue. La composition de Doisneau offre un espace au regard, sans enfermer le spectateur dans celui du photographe.

Photographier, pour lui, ce n’est pas dominer la réalité, mais s’y fondre avec douceur. Doisneau privilégie la perspective oblique, légèrement décalée, comme si l’appareil s’était déclenché en marchant. Dans ses vues de banlieue ouvrière ou de marchés parisiens, cette perspective densifie le réel. Les lignes convergentes attirent le regard vers un point où le monde se resserre : un visage, un geste, un sourire. La profondeur devient affective plutôt que spatiale ; ce qu’elle relie, ce ne sont pas seulement les plans du décor, mais les degrés d’émotion.

Doisneau excelle également à briser la rigidité de la ligne de fuite. Une perspective trop prononcée figerait l’image ; il la rompt par un détail : une silhouette en contrepoint, une bicyclette qui traverse le champ, un chien débordant du cadre. Ces ruptures maintiennent la vivacité de l’image, empêchant la composition de se refermer sur elle-même. Sa perspective n’impose pas l’ordre, elle offre la respiration, celle d’un monde où le déséquilibre participe de l’harmonie. La perspective, chez Doisneau, a une portée morale : elle place le photographe à hauteur d’homme. Jamais de plongées dominatrices, ni de contre-plongées héroïques ; toujours un regard où les lignes s’ouvrent à la mesure du corps. Cette modestie optique est une éthique : voir sans dominer, composer sans figer. La perspective, chez lui, n’est pas un instrument de maîtrise mais un outil de relation.

Ainsi, loin des clichés et des images consensuelles, l’œuvre de Robert Doisneau révèle une complexité formelle insoupçonnée. L’exposition de la Boverie donne à voir un Doisneau réel, pluriel, exigeant, à la fois critique et poétique, documentariste et créateur, qui traduit dans chaque cadrage cette capacité rare à conjuguer humanité, esthétique et éthique. Découvrir cette pluralité, c’est comprendre que derrière le visage souriant de Paris se cache un artiste d’une modernité et d’une profondeur intemporelles, dont la portée dépasse de loin les images emblématiques qui ont traversé le temps.

[INFOS QUALITE] statut : validé | mode d’édition : rédaction, édition et iconographie | auteur : Stéphane Dado | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © Atelier Robert Doisneau.

Regarder plus en Wallonie…

- LOTIN : San Miguel de Allende, Mexico (2009, Artothèque, Lg)

- VAN MALLEGHEM : Sans titre (s.d., Artothèque, Lg)

- DERAMAUX : Sans titre (2013, Artothèque, Lg)

- FAYARD : Sébastien Fayard va escalader un glacier (2014, Artothèque, Lg)

- CARNETS DE L’OEIL n°01 : Les rencontres inattendues

- CHARLIER : Novissima verba (2000, Artothèque, Lg)

- PETITJEAN : Audrey et Lisa (2015, Artothèque, Lg)

- LEDURE : Sans titre (2013, Artothèque, Lg)

- WENDELSKI : Forêt de Hambach, en bordure du camp, septembre 2013 (2013, Artothèque, Lg)

- Artothèque Chiroux (Liège, BE)

- DEPREZ : Martine (2021, Artothèque, Lg)